| 花咲く乙女たちの「ミステリ」 |

1.やおい基礎論

新本格ミステリの旗手・竹本健治が現在、「小説現代臨時増刊メフィスト」誌に連載している「ウロボロスの基礎論」に、次のようなくだりがある。ちなみにこの作品は、「ウロボロスの偽書」の後日談というか、島田荘司、笠井潔、綾辻行人、といった新本格を代表する錚々たるメンバーが実名で登場する、私小説風のメタ・フィクションである。

ともあれ、ひとしきりそんなことを喋りあったあと、島田さんはもっと仰天するようなことを言い出した。それは今後ミスパロの女の子たちを積極的にバックアップしていくという計画であり、そのためにとりあえず彼女たちを集めてイベントを行なおうと思っているという話だった。

ミスパロというのは僕が勝手に言っているだけで、実際にそんな言葉が流通しているわけではない(と思う)。例えばアマのマンガ同人誌から発生し、やがて商業誌にまで拡大していったジャンルにアニパロというのがある。これはアニメをパロディにて遊ぶというもので、ミスパロというのはそのミステリ版と考えていただけばいいだろう。(中略)

さらに近年、その対象はミステリにまで広がっているのだが、そうした<ミステリ本>において圧倒的な人気を誇っているのが島田さんの諸作、とりわけ御手洗潔シリーズなのである。ほかには内田康夫、綾辻行人、有栖川有栖といった面々が人気が高く、概して最近の新本格は彼女たちに快く迎えられているようだ。(中略)

その世界に注ぎこまれる尋常ならざるエネルギーに興味を抱いた島田さんは、そこからもっとクリエイティブなものを引き出せないかという発想で、あたかも新本格に対するのと同様、彼女たちを全面的にバックアップしようと思い立ったのである。

そこで、竹本は、そのミスパロの中から、四コマ漫画をコピーして紹介しているのだが、「よこしまミステリ館にて」というその作品集は、筆者もたまたま所有しており(それはコミケと通称されるコミック・マーケットという同人誌販売のイベントで、友人の小谷真理氏が手に入れてくれたものである)しかも、その同人誌は「東京探偵倶楽部」なる集団の発行になっているが、これは実は、今、「やおい」の牙城である白夜書房で「耽美小説」を陸続と刊行している編集プロダクション「すたんだっぷ」と同じメンバーなのだ。

しかし、その前に若干の説明が必要だろう。「やおい」というのは、「やまなし、おちなし、いみなし」の略で、竹本が作中で要約するように、もともとアニパロをやっていた少女たちが自嘲的につかっていた用語なのだが、いつしか肯定的に転化し、「少女の、少女による、少女のための、少年同性愛マンガ」およびその小説作品を指すようになったものである。コミケでは、二十万とも三十万ともいわれる参加者が集まり、一万をこえるサークルが、こうしたパロディ本を中心とした同人誌を販売している。中でも「やおい」系のサークルは一大勢力を築いているのだ。

どうしてこのようなことが生じたのか。そして、なぜ元来、アニメに端を発したパロディが、新本格というミステリ界のなかでも特殊な一ジャンルに集中したのか。以下に、それを論じたいと思う。

「やおい」の起源には、三つの柱が考えられる。一つは映像(ヴィジュアル)の世界、そして活字の世界、それにメディアである。

まず映像(ヴィジュアル)の世界について述べよう。

一九七〇年頃、「if…もしも」「サテリコン」「ベニスに死す」といった映画が相ついで公開された。いずれも作中に、特権的なまでに美しい少年が登場し、強烈で、官能的な印象をみるものに与えた。当時、大泉サロンという名称をもつ拠点に、やがて少女マンガ界に革命を起こす若き才能、萩尾望都、竹宮恵子の両名があった。これらの映画が、彼女たちを触発しないわけはなく、数年後に萩尾の「ポーの一族」、竹宮の「風と木の詩」となって結実するのだが、これが一つの系譜になると思われる。

最も大きな、そして最初の影響力を与えたのは、怒れる若者たちによるイギリスのフリーシネマ「if…もしも」だろう。ところで、あまり知られていないが、これは一九三一年のフランス映画「操行ゼロ」のパロディというか、<模造>[シミュラクラ]だったのである。

操行ゼロというのは寄宿制中学校において素行不良の生徒にあたえられる評価で、これを下されると週末の外出が禁止になってしまう。ここに禁足ばかりくらっている三人の悪童と一人の美少年がおり、いたずらをくり返すうちに、それがしだいに体制への反逆となっていく。やがて教師のセクハラ的な玩弄に対してその美少年の叫ぶ「くそったれ!」のひと言によって少年たちのお祭りのような反乱が始まる。夜の大寝室に裂かれた枕の真っ白な羽根が雪のように乱れ舞うスローモーション・シーンは、映画史にのこる名場面であろう。このストーリー紹介だけでも、「if・・・もしも」を知る人なら、二者の関連性に肯かれると思う。

「if...もしも」の監督リンゼイ・アンダーソンは「ジャン・ヴィゴの操行ゼロが無かったら、私たちの映画は存在しなかっただろう」と証言している。先達へのオマージュあるいは映画的引用といってもいいし、換骨奪胎といいかえてもいいのだが、この<模造>というコンセプトに今は注目したい。

「サテリコン」はネロ時代の小説「サテュリコン」/ペトロニウスの映像化であり、ある意味で映像化とは一種の<模造>だが、フェリーニはさらに頽廃した古代ローマの風俗を現代ローマのそれにオーヴァラップさせていた。「ベニスに死す」もまたトーマス・マンの小説の映像化であるが、ヴィスコンティは原作のヒントとなった音楽家マーラーの実際のエピソードを使って<模造>をより本質的な反復にしていた。

次に活字の世界だが、一九六〇年代初頭に森茉莉は、純粋な愛の妄執と頽廃を描くために男子の同性愛を主題にとって、「恋人たちの森」「枯葉の寝床」「日曜日には僕は行かない」といった作品を書いた。その頃は、ゲイという存在自体が異端以外のなにものでもなく、これらの作品は、文壇からはずれた「鬼才」の、孤独な生産でしかなかった。

十年後に、これらの「少年愛小説」は、当時高校生だった栗本薫の目にふれる。大きな衝撃と触発が、ひとりの未開の才能を直撃した。さらに七三年に週刊誌連載された藤原審爾の「あこがれの関係」が引金になって栗本の「真夜中の天使」が書かれたと思われる。そして、ここでも(「ベニスに死す」と同様に)藤原作品がすでに実在の事件の<模造>、しかも、事件をよく知る人間のナラティヴをもとにした再話であったことに、まるで民話のように話者をちがえて語りつがれた物語の構図がみてとれ、そしてその系譜をつらぬく一つの核心が想定されるのである。すなわち西郷輝彦をめぐる実在の事件は、関係者である星伸司によって藤原審爾や黒岩重吾に「売られ」、作品化され、さらには星自身によるドキュメンタリーとしていくども再話されていくことになるのだ。そうした<模造>のひとつの傍流的スピンオフが栗本の「真夜中の天使」だったのである。

だが、これら、映像と活字の世界の才能たちだけでは、十分ではなかった。やがて昏い、大輪の花を咲かせる種子は、それなりの土壌を必要としていた。すなわちメディアである。

六〇年代後期に刊行されたマンガ誌「COM」は、全国各地のマンガ同人グループを組織化した。ぐら・こんと名づけられたそれらのネットワークは、しかし「COM」の休刊によって中断を余儀なくされ、長い休眠状態が訪れる。七五年にマンガ批評集団・「迷宮」がコミケを組織し、ここに初めて一つの同人主体の新しいネットワーキングが開始された。

また続いて商業誌の中にも、「OUT」や「JUNE」、「だっくす」といった読者の生の声を直接的に反映するメディアが誕生した。「OUT」は折からのアニメ・ブーム(「宇宙戦艦ヤマト」)に乗り、当初、アニメ情報誌の体裁をとるが、大手出版社の業界への参入により、アニパロへの転進を図る。これは模造以外の何ものでもない表現形式である。

さらに決定的だったのは、少年愛を雑誌のメイン・テーマにすえた「JUNE」の創刊(七八年)だった。ここにおいて「真夜中の天使」の栗本と「風と木の詩」の竹宮が協働し、<少年愛もの>の原像を明確に提示したことで、<模造>の道は広く読み手ひとり一人の中に開かれたといえるだろう。それまでは、<少年愛小説>はあっても、<JUNE>はなかったのである。これは全く栗本ひとりの独創であり、しかもそれは、矛盾するようだが、くり返された<模造>によって誕生したのである。

八〇年代に入ると、コミケというアンダーグラウンドなネットワークにアニメの美形キャラクターを使った模造(アニパロ)が、同じくアニメの幼女キャラクターを使った模造(ロリコン)と競う形で盛んになる。前者は少女たちによって、後者は男性の作者たちによって多く担われたが、このメディアとしての成熟に、コピーや軽オフといった印刷技術の革新があったことは見逃せない。それは、ワープロの発達によって、仕事が激減した印刷所が、新しい得意先として獲得したニッチでもあった。しかし彼らがそこで提供した技術は、まさしく模造のテクノロジーだったのだ。その上にたって初めて映像と活字の潮流において反復されてきたものが合流し、コミケという大海を生んだといえるだろう。

2.シミュラクラ

一般に模造というのは、なにか否定的なニュアンスをともなう。オリジナリティの神話が生きている世界では、それが剽窃とか盗作とかいった海賊行為にみられるのも無理はない。しかし、そういった著作権的な意識の文脈をはなれて、もっと肯定的に<模造>[シミュラクラ]という概念を、ここでは、とらえてみたい。

「やおい」は、やがてマンガからスピンオフし、小説作品をも生みだした。九〇年代にはいって、それらアンダーグラウンドな作品は商業出版の目にとまることとなり、今までにない、それらの作品群には「耽美小説」というキャッチコピーがつけられた。同人誌活動を長く行ない、固有のファンをつかみ、出版すれば一定の固定客を有する作家たちは、不況の出版界には恩恵をもたらし、一方で彼女たちは、これまで、ひっそりと栽培してきた妖花を陽の当たる場所へと出すことができる。それは今や、一ジャンルを形成するにいたった。その代表的な作家に、山藍紫姫子がいる。妖艶にして(文字どおり)耽美な世界を作り上げ、男性同志の性愛を、精妙華麗な文体で描きつくす、天性のハードコア・ポルノグラファーである。

ところで山藍の初期長編「架空のオペラ」は、TVアニメ「機動戦士ガンダム」の世界を背景にかりた自由な創作だ。簡単にストーリーを紹介すると、第一回シリーズの終わった時点で、ジオン公国復興をもくろむシャアは、みずから表舞台に立つことを避け、ガルマのレプリカントを作り、これを背後で操ろうとする。ところが当のガルマは本当に生きており、顔に傷をうけ、陋巷に身をおき男娼として日々を送っていた。ガルマをジオンに拉致したシャアは、レプリカントの教育用に彼を生かして飼い殺しにする。しかしシャアの潜在的なガルマへの愛を察知したレプリカントは、アイデンティティを確保し、ガルマに対する優位を得るため彼を犯す。鏡写しの性愛がくりひろげられ、しまいにはシャアも加わり3Pとなるのだが、ガルマの傷が整形外科で医[い]え、この鏡像がまったく見分けられなくなった時、シャアはレプリカントを射殺しガルマをジオン元首に擁立する−−とまあ、こういった物語だが、判らない人には本当に判らないだろう。そういう世界だと思っていただければよい。

ここには興味深いいくつかの<模造>がみられる。まず作品自体が「ガンダム」というアニメの模造であり、明白な著作権の侵害なのだが、ここはガルマの傷に注目したい。顔の傷は、むろんシャア自身のそれが想起される。しかし傷とその隠蔽[マスク]によって美形キャラとして特権的な存在であった彼の、一種の聖痕[スティグマ]であるこれが、ガルマに転写されたことで、つまりガルマはシャアの傀儡ならぬ鏡像となるわけである。しかもレプリカントも加わっての三重のミラーツインがここに現れる。この関係性がくずれる時、それは互いの鏡映がくだかれる時を意味するのだが、だからこそレプリカントは射殺されねばならなかったのである。

主題として繰り返されるこの鏡/模造とはいったい何だろうか。結論を急げば、それこそが<やおい>の発生する現場ではないのか。すなわち、<やおい>とは模造とその反復においてのみ生成し、そのコンセプトを明確にしていったのではないか。そう筆者は考えるのだ。

もちろん模造/反復されるものすべてが<やおい>ではない。けれども<やおい>を<やおい>たらしめる枢密な要件として<模造>はあり、しかもそれが鏡合わせの無限のくり返しの中で、自らをより澄明なコンセプトとして高めていったことは間違いないと思われる。では自らを鏡映させることで<やおい>が確立されるとして、鏡に映る未然の場所における<やおい>の核心とはいったい何なのだろう?

同人活動で<やおい>を実践する筆者の友人の少女マンガ家・佐藤真理乃によると、「真のやおいとは火のないところに煙りを立てる乙女心にこそあって、だから乙女はキャプ翼や銀英伝、沈艦といった健全な世界を夢中になってヒワイに変えるのだ」そうである。「キャプ翼」とはTVアニメ「キャプテン翼」、「銀英伝」とは田中芳樹のスペースオペラ小説「銀河英雄伝説」、「沈艦」とは、かわぐちかいじの劇画「沈黙の艦隊」のことで、これらすべてが、今では「やおい」の対象とされているのである。

しかし、私見によれば、(「キャプ翼」は知らず)「銀河英雄伝説」や「沈黙の艦隊」が真に健全であるとは思えない。火の気はない、のではなく、そこでは隠蔽されているのではないか。田中芳樹の初期作品集「流星航路」をよむと彼のかくされたJUNE性がほの見えるし、「沈黙の艦隊」は男ばかりの世界なのに妙な色っぽさがあり、また、かわぐちかいじの前作「アクター」では、かなりアブナイ描写が頻出していた。

つまるところ<やおい>とは、少年同志の禁じられた性愛を少女たちが秘かに妄想することに尽き、乙女たちは心理的に手のこんだ、この二重三重の操作によって、抑圧されたものを暴きだす。すなわち無意識の底に抑圧されたリビドーが、いくつもの検閲機構をくぐり抜けて意識化されるには、形をかえ変装した夢となって、しかもくり返し表されなければならなかったように、<やおい>もまた乙女たちの無意識下に抑圧された何かを表現する手段なのだろう。だからこそ、それは模造/反復されなければならなかったのである。

けれども夢が、ついに人間の厖大な無意識のストック上に、つかのまのフローであるごとく、<やおい>という乙女たちの夢もまた、解き放ちえない厖大な抑圧を背負った、未完の自由なのかもしれない。乙女たちがその夢から醒め、自らの現実に直面するためには、しかし、これらおびただしい夢をさらに幾千夜となく繰り返して夢見つづけなければならないだろう。それこそが夢の逆説なのだから。

3.「やおい」と「ミステリ」の間

さて、では何ゆえに「やおい」は「新本格ミステリ」に接近したのであろうか?

新本格というジャンルは、日本のミステリの歴史の中でも、特殊な位置を占めている。過去において、例えば戦前からの「探偵小説」の流れに抗して、「社会派ミステリ」が出てきたというようなことは、西洋文学史における「古典主義」のつぎに「浪漫主義」が台頭するのに似た、作用反作用の事例にすぎないのだが、新本格ミステリというのは、本質的に、それまでの流れから独立している、というか、ミステリの歴史の枠内だけではなく、より広い現代的思潮のなかにあって、まったく新しい「何か」であるようなのだ。これについては、笠井潔の詳細な論考があるので、それに譲りたいが、簡単にいえば、それは高度資本主義消費社会における、時代の「虚無」に直面した世代から生まれた文学的営為なのである。

表面的には、それらの諸作は、「密室殺人」であるとか、「首なし死体」であるとかいった、いかにもおどろおどろしい、旧態依然の古典ミステリの再話にも見える。この手の作品は、戦前にアメリカのディクスン・カーという大家がやりつくした観があり、わが国では、戦後ミステリの主導者となった横溝正史などが、代表的なものを書いてしまっている。ミステリというのはトリック中心に見られる弊があって、だいたい新奇なトリックなどというものは、もう存在しない、といっても過言ではないだろう。しかし、そうはいっても、やはりそうした、おどろおどろしい作品にどうしても惹かれてしまう読者層というのは、厳としてあるので、新本格が登場する温床となった京都大学のミステリ研究会などは、さしずめ、その種のファンの巣窟だったと思しい。

新本格というムーヴメントは、先行する島田荘司、竹本健治、笠井潔といった作家が、これら「京都学派」の新人たちを好意的に擁し、それに講談社の宇山秀雄という編集者の、やや冒険的なフィーチャーにより始動して、現在の隆盛をみたものである。彼らの目標とするのは、中井英夫の「虚無への供物」であり、これはアンチ・ミステリの傑作として名高い、「ミステリについてのミステリ」、いわば「メタ・ミステリ」作品といえる。すなわち過去のありとあらゆるミステリ群を<消費>するような作品なのだ。

ミステリは、他の文学と異なり、過去のミステリの「大いなる遺産」なくしては、個別の作品世界としては存在しえないジャンルである。かつて大岡昇平が小説論を書くにあたって、特に一章をさいたほど、それは独自の進化の歴史をもち、いってみれば小説の究極の形態、あるいは、最も頽落した形態といってもいいだろう。その中でも「メタ・ミステリ」とは、そうした独自に発達した小説形態としてのミステリが最終的にたどりついた「自意識」とも云うべき、極相的なサブ・ジャンルなのである。

ここに、筆者は「やおい」と同型のジャンル的類似性をみるのだ。少女たちの「やおい」が、アニメからはじまり、あらゆる対象を貪欲なまでに<模造>し、<消費>していったように、新本格もまた、先行するミステリの厖大な遺産を<模造>し、<消費>して生まれたジャンルではないのか。すでに中井の「虚無への供物」において、作中の登場人物が古今東西のミステリをケーススタディとして<引用>し、推理合戦をたたかわす、といったシーンは、新本格の諸作にあっても、くり返されることになる。<模造>と<消費>、しかも、それは単に表層の類似性にとどまらない。この二つの特異なジャンルは、その深層においても、表現行為者の内発的な衝動の深みにあって、まちがいなく共通するものがある。そこで彼ら、あるいは彼女たちは、何かを「見た」、いや「見てしまった」のである。

それが何なのかは、いまだ不確かで、明晰な論証はできないのだが、テクノロジーの発達にともない、自己表現の手段を手にいれた少女たちが、いっせいに厖大な量の「やおい」という表現行為に乗り出した、という事態は、けして偶然ではありえないだろう。それは少女たちの抑圧された欲望の解放装置なのかもしれない。いずれにせよ、この十年間に、彼女たちの中で、なにかが起こったのである。彼女たちは、そこで「何か」を見てしまったのだ。

M君の事件によって、「おたく」という言葉が社会的にひろまり、「おたく」という人種は公認されたかにみえる。しかし、いまだにM君の犯した犯罪は、時代の虚無の彼方にあって、一般人の了解を拒んでいる。にもかかわらず、自らを「おたく」か、あるいはその同類だとみなしている人々は、心の底では、M君の行為を「他人事」ではない、と感じとっているのではないだろうか?「おたく」という言葉がその雑誌で最初に使用され、しかも当初それを編集長の立場から抑圧しようとした大塚英志が、その好例であろう。彼は、M君の弁護人をかってでるほど、あの事件にコミットしようとした。その心理の背後には、大塚もまた、M君が見た「何か」をひとしなみに見たであろうことが感受されるのである。

笠井潔は、そのミステリ論で、第一次大戦の「大量死」の経験が、黄金時代のミステリを生んだのだ、と論証し、さらに新本格ミステリの背後に、「連合赤軍」から「カンボジア虐殺共産主義」といった時代的事件を看取している。その論旨の妥当性は、いずれ歴史が証明してくれるだろうが、しかし、過去のありとあらゆるテクストを<模造>し、<消費>するようなメタ・テクスト形態である二つのジャンルが、まったくの偶然から同時代的に生じたとは考えられないのである。

フェミニズム批評家・小谷真理は、「やおい」が、日本固有のものではなく、アメリカにもK/Sフィクションという形で存在することを紹介している。K/Sとは、TVドラマ「宇宙大作戦」(原題「スタートレック」)におけるカーク船長とスポックの「関係」を指し、この二人の男性の同性愛をめぐるファン・フィクションが、アメリカのSFファン世界でアンダーグラウンドな流通によって隆盛をきわめている、というのだ。「キャプテン翼」に始まって、小説やトレンディ・ドラマ(最近では「振り向けば奴がいる」など)にまで対象をひろげた日本製「やおい」と同様、アメリカでも「スタートレック」だけでなく、やはりTVドラマの「スタスキー&ハッチ」などにも触手をのばす、その種の「テクストの密猟」行為は、表面にこそあらわれないが、相当な数の書き手と、そして支持者をえているらしい。著作権にうるさいアメリカでは、日本のコミケのような公然たるマーケットは望めず、その多くは通販という形態で流布しているのだが、地下市場ルートはひろく英米、カナダ、オーストラリア、さらに南アフリカという主要な英語圏すべてをカヴァーしているという。

これらすべては、何かわからないが、同じ一つのことを指し示しているように、筆者には思える。

世界的同時多発で、少女たちは、彼女たちの抑圧された欲望を<模造>と<消費>という形式、それにハイ・テクノロジーの支援によって解放しつつあるのだ。いや、少女たちだけではない。新本格ミステリの旗手たちは、例えば竹本健治にせよ、綾辻行人にせよ、かつてマンガを描いた経験をもち(「ウロボロスの基礎論」において竹本は作中に自作のマンガ作品を挿入し、綾辻もまたそれに共働している)、綾辻夫人である小野不由美は現役でコミケに参加し、同時にプロの作家としての活動も行なっている。彼ら「新本格」のメンバーは、「やおい」少女たちときわめて近い心性をもっているのである。

こうして見ていくと、「やおい」が、なぜ「新本格ミステリ」に接近したのか、理解されてくるのではないだろうか。両者は、実はほとんど同じルーツから発生しているのだ。

すなわち非常に近親性をもった二つのジャンルが、互いのうちに、いちはやく自身の鏡像を洞察し、まず「やおい」が相手をみずからの<模造>と<消費>のリサイクルのなかに取り込んで、そのパロディという形で再生産する。しかも、その事実に気づいた「新本格」の方も、実体の何であるかは理解できないながらも、本質的な同一性を見抜いて、相手をバックアップしようと考える。この、どこかすれ違っているような友好的な構図にこそ、「やおい」と「新本格」という二つのジャンルがもつ類似的な特徴が表われているように思えるのだ。

すでに数十万のオーダーで膨れあがるコミケにおける「やおい」のムーヴメントが、これからどこへ行くのか、それは判らない。さらに時代の好尚に投じたのか、毎年のように有望な新人を輩出して、今や中間小説の一画にコーナーを占めるにいたった「新本格ミステリ」が、今後、どのような展開をみせるのかも不明である。しかし、冒頭に紹介したような(「よこしまミステリ館にて」)熱烈な<仲介者>が多く存在する以上(すでに見知った主宰者本人から、この本をもらった小谷真理氏の話だと、コミケの中に「ミステリやおい」本のブースが長蛇の列をなしていた、という)、この二者の蜜月は当分、つづくであろう。

はたして<模造>と<消費>のリサイクルの先に何があるのか。いいかえれば、高度資本主義消費社会の、おそらくは行き着いた先に生まれたであろう、これらのジャンルは、単なる時代の徒花なのか、それとも、来るべき、より大いなる<模造>と<消費>の世界を予感する先鋭なる戦のきであるのか。

筆者は今、非常な興味をもって、その行方を見守っている。

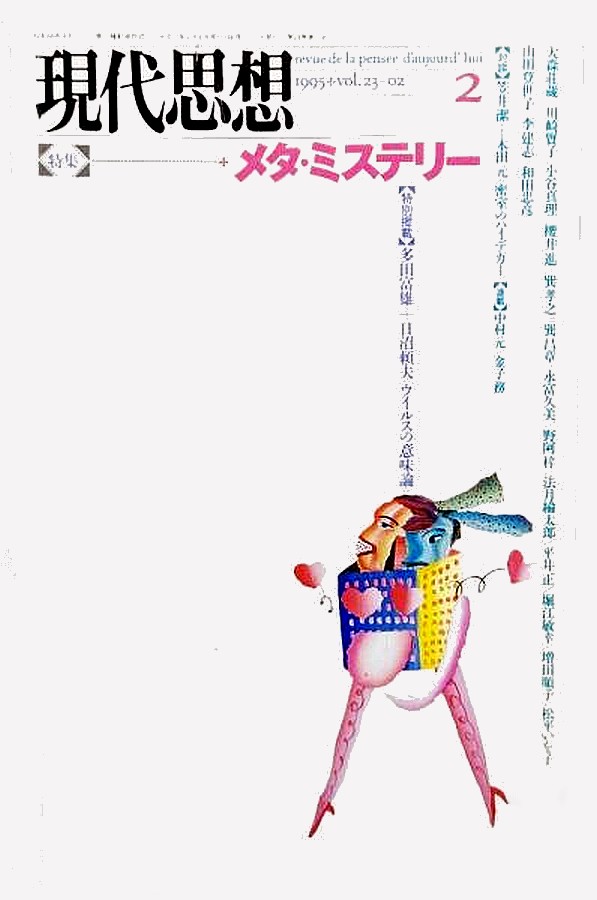

初出誌:現代思想 1995年2月号(メタ・ミステリー特集号)

この拙論は、その後、巽孝之氏監修「日本SF論争史」(2000年 勁草書房刊)に収録された。同書は、その年度のSF大賞を授賞したので、同書の末席を汚した一人としては、その一助になれた光栄を、僭越ながら分かち持つものだ。

さらに、その20年後、同じく巽孝之氏の監修によるミネソタ大学紀要「メカメディア:セカンドアーク(Mechademia:Second Arc)」 2021年秋号に、この英訳版が掲載された。

いずれも、過分な評価を戴いて、恐縮するしかない。と同時に、お手を煩わせた巽氏他、日米の有志の方々の営々孜々たる努力には、称賛あるのみである。

ただ、これはあくまでも1995年の時点での「やおい」への、しかも外部の人間から見た一つの観測記録というか、経過報告でしかない。当時としても、管見にすぎる短所は多く見られる。おそらくコミックマーケット内部の、そして当時の「やおい」の現場にいる人たちには、不備の多い論考だったと思う。

一つだけ弁明させてもらうならば、当時、さまざまな人たちと新しく出会い、そのムーヴメントに遭遇した私が、きわめて混沌とした状勢の中で、具体的に、身近に得た情報を元にしており、その点では、けして虚偽のリポートではない。自分が受容することを、ありのままに描いたら、こうなったのである。

だがしかし、今や、それから、さらに四半世紀がすぎて、「やおい」は、当初は、その下位概念であった「BL」として再認識され、把え直す動きまで出てきている。

当時は、市場で先行する「JUNE」と、地下で成熟してはいたが、市場では後発である、いわゆる「耽美小説」に代表される一群の作品を、総称する便宜的な言葉として、「やおい」が選び取られたように思う。そして、それまで日の当たらぬ場所で育まれた隠花植物めいた耽美小説は、それなりの市場のシェアを確保したが、それは到底、今のBLの存在とは違うものだった。というか、95年当時は、まだBLという、やおいとライトノベルの二つのルーツを持つ小説形態じたい、まだどこにも存在していなかったのだ。

だから、こうした歴史的な論考は、それなりには星霜に耐えうるとは思っているが、しかし、四半世紀たって、なお有効なのかどうか。それは読者の判断に委ねられる。

私としては、現在には、現在なりの「BL」を中核としたカルチュラルスタディがあるだろうし、それと拙論とが拮抗するか、といったことは全く考えていない。当然、現時点で最適かつ有効な論が優先されるだろう。

これは、あくまでも、95年当時の、外部からの一論考にすぎない。